- Im Juli unterzeichneten alle fünf Anrainerstaaten des Arktischen Ozeans ein Abkommen, das den kommerziellen Fischfang in den internationalen Gewässern des zentralen Arktischen Ozeans verbietet.

- Bis vor Kurzem war diese Region das ganze Jahr über von Eis bedeckt, doch aufgrund des Rückgangs des Meereises infolge des Klimawandels könnte sie Prognosen zufolge eines Tages im Sommer eisfrei sein, wodurch sie für den Fischfang und andere Formen des Ressourcenabbaus erschlossen werden könnte.

- Ein Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Fischbestände und die Frage, wie sich die rasante Veränderung der Ökosysteme auf sie auswirkt, veranlasste die Länder zur Unterzeichnung dieser Deklaration.

Am 16. Juli unterzeichneten alle fünf Anrainerstaaten des Arktischen Ozeans – die USA, Norwegen, Kanada, Dänemark und Russland – ein Abkommen, das den kommerziellen Fischfang in den internationalen Gewässern im zentralen Arktischen Ozean verbietet.

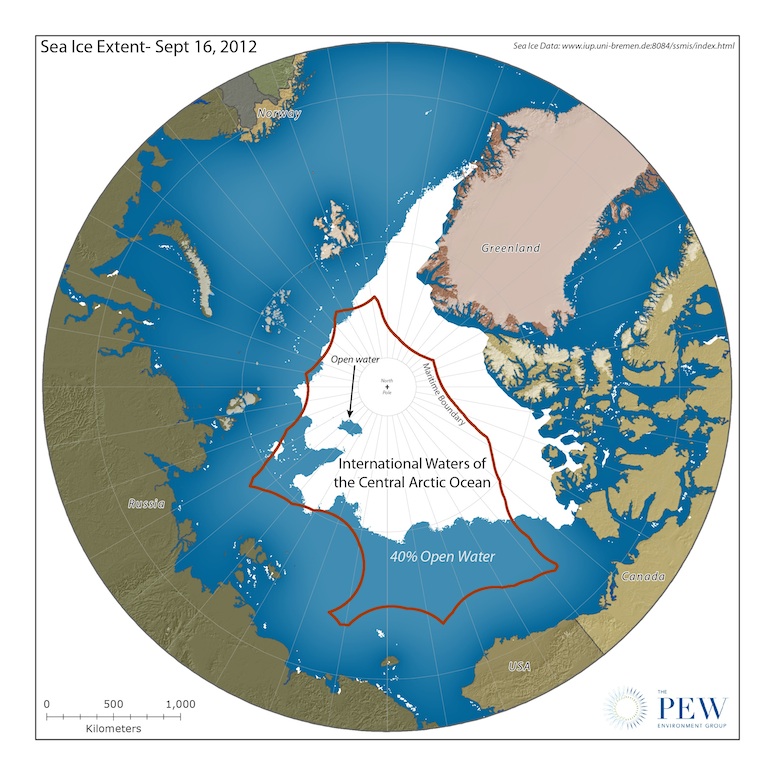

Dieses Hochseegebiet mit einer Fläche von 2,8 Millionen Quadratkilometern umgibt den Nordpol, liegt außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen der fünf Küstenstaaten und gehört zu keinem Land.

Die Deklaration zur Vermeidung der unregulierten Hochseefischerei im Zentralen Arktischen Ozean, die auch als Arktische Fischereideklaration bekannt ist, wurde in Oslo unterzeichnet. Sie beschränkt den kommerziellen Fischfang im zentralen Arktischen Ozean, solange noch nicht ausreichend wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über das Ökosystem der Region vorliegen und es auf internationaler Ebene an angemessenen Fischereistandards mangelt.

Einem Beitrag auf dem Blog der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Calgary zufolge seien das Abkommen und die darin festgelegten Maßnahmen für die fünf Staaten, die es unterzeichnet haben, nicht rechtsverbindlich. Doch es handle sich um eine Absichtserklärung der Länder zur Umsetzung der in der Deklaration enthaltenen Maßnahmen.

Angesichts der rasanten Veränderungen im Ökosystem der Arktis begrüßen Experten dieses Abkommen.

„Die Arktische Fischereideklaration ist ein guter erster Schritt, denn sie legt das politische Ziel fest, das die fünf Küstenstaaten erreichen möchten: den Aufschub des kommerziellen Fischfangs, bis ausreichend wissenschaftliche Belege für die Nachhaltigkeit der Fischerei im Ökosystem der Arktis vorliegen“, erklärte Scott Highleyman, der Leiter des Internationalen Arktisprogramms der Pew Charitable Trusts, einer US-amerikanischen Forschungs- und Interessensgruppe, gegenüber mongabay.com.

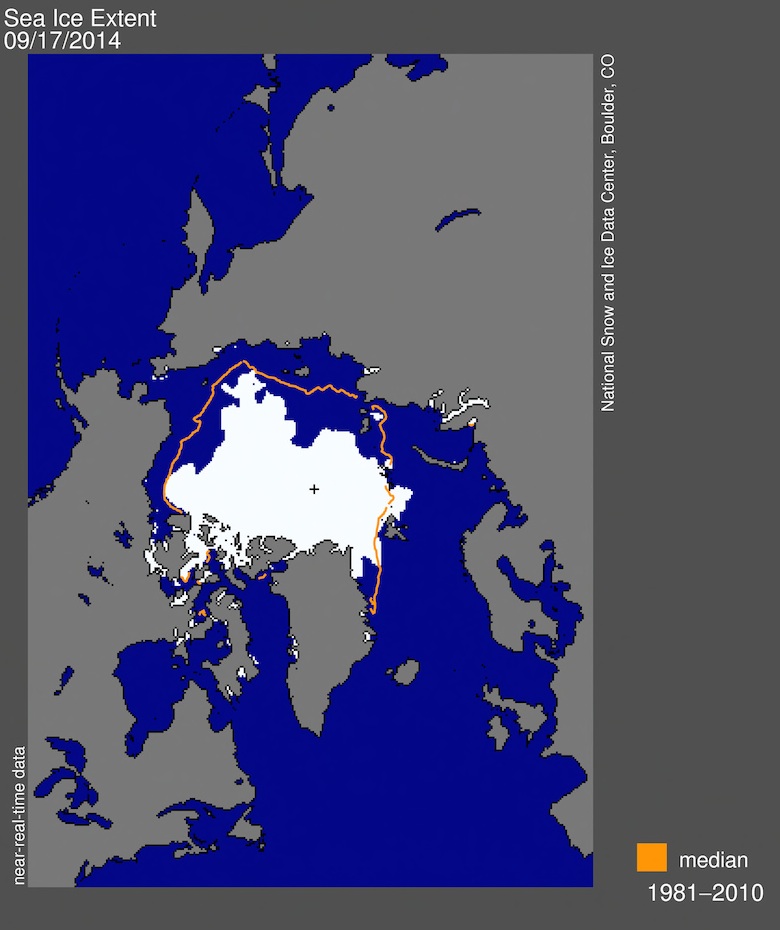

Bis vor Kurzem war die Region der zentralen Arktis das ganze Jahr über mit Eis bedeckt, wobei sich die Eisfläche während des arktischen Winters ausdehnte und im Sommer wieder schrumpfte. Durch den Anstieg der Lufttemperatur infolge der globalen Erwärmung in den vergangenen Jahrzehnten ist das Meereis jedoch schneller und weiter zurückgegangen als je zuvor, sodass größere Teile des Ozeans über einen längeren Zeitraum hinweg eisfrei bleiben.

Im September 2012 berichtete die NASA, dass die Eisfläche im Arktischen Ozean auf 3,4 Millionen Quadratkilometer geschrumpft war und damit einen noch nie dagewesenen Tiefststand am Ende des Sommers erreicht hatte. Und in den Jahren 2007 bis 2014 wurden am Ende des Sommers die acht niedrigsten Meereisausdehnungen seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte die Arktis bereits in den kommenden Jahrzehnten eisfrei sein, warnen Wissenschaftler, wodurch ihre Gewässer für die Fischerei und andere menschliche Aktivitäten erschlossen werden könnten.

Doch selbst ohne das neue Abkommen wäre es unwahrscheinlich, dass dieses Gebiet in naher Zukunft für die Fischerei erschlossen wird.

„Ich gehe davon aus, dass die Entwicklung der kommerziellen Fischerei in der Region in den nächsten 20 bis 40 Jahren äußerst unwahrscheinlich ist“, sagte Oran Young, ein Arktisexperte an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara, gegenüber mongabay.com. „Im Moment gibt es keine Fischereiaktivitäten in diesem Gebiet, und dies wird höchst wahrscheinlich auch in nächster Zeit so bleiben.“

Dies liege an der Tiefe des zentralen Arktischen Ozeans, an den langen Polarnächten und an der Tatsache, dass das Meer immer noch mehrere Monate pro Jahr von Eis bedeckt ist, erklärte Clive Tesar, der Kommunikationsleiter des Globalen Arktisprogramms des World Wide Fund for Nature (WWF) mit Sitz in Ottawa (Kanada), gegenüber mongabay.com.

„Allerdings ist noch unklar, wie genau sich der fortschreitende Klimawandel auf die arktischen Ökosysteme auswirken wird. In diesem Gebiet könnte der Fischfang in industriellem Maßstab eines Tages möglich sein, daher ist es wichtig, bereits vor dem Eintreffen der Trawler Vorschriften zu erlassen“, fügte er hinzu.

Arktisexperten glauben, dass die Arktische Fischereideklaration als Vorsichtsmaßnahme dienen könnte. Das Abkommen könnte eine Diskussion darüber auslösen, wie die Fischereiwirtschaft in der Region aussehen könnte, wenn die Fischbestände als ausreichend für den kommerziellen Fischfang eingeschätzt werden.

Derzeit ist die Region jedoch weitgehend unerforscht und wurde von der Wissenschaft bisher vernachlässigt.

„Die Erforschung des zentralen Arktischen Ozeans gestaltet sich schwierig“, meinte Highleyman. „Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Bestandsabschätzungen zu den Fischpopulationen und Trends.“

Als Beispiel führte Highleyman an, dass den Wissenschaftlern bekannt sei, dass der Grönlanddorsch (Arctogadus glacialis) – eine wichtige Beute für Seehunde, Wale und Seevögel – im zentralen Arktischen Ozean lebt. Doch sie wüssten nur sehr wenig darüber, wie viele Dorsche es dort gebe und ob ihre Zahl infolge des Klimawandels und anderer Faktoren zu- oder abnehme. „Die Grundlagenforschung zu Fischarten wie dem Grönlanddorsch ist entscheidend für das Verständnis der Ökosystemdynamik des zentralen Arktischen Ozeans“, erklärte er.

Es mangelt zwar an Studien zu den Fischbeständen in der Arktis, doch Experten gehen davon aus, dass es durch die Eisschmelze und die Erwärmung des Wassers zu einer Veränderung der in diesem Gebiet anzutreffenden Arten und ihrer jeweiligen Bestände kommen könnte. Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigte, dass einige Lachsarten nun in Gebieten der Arktis anzutreffen sind, die früher nicht als Lebensraum für Lachse bekannt waren.

Die meisten Ökosystemveränderungen im Nordpolarmeer seien jedoch bestenfalls wenig erforscht, und der Mangel an ökologischen Ausgangsdaten mache es schwierig, vorherzusagen, was in Zukunft geschehen könnte, so Highleyman.

Trotz des Mangels an wissenschaftlichen Informationen zu den Fischbeständen in der Region üben die Aussichten auf kommerzielle Fischereiaktivitäten aufgrund der zunehmenden Eisschmelze, die den zentralen Arktischen Ozean weiter auf eisfreie Sommer zusteuern lässt, einen immer größeren Reiz auf verschiedene Länder aus.

Dies gilt nicht nur für Länder, die direkt an die Arktis grenzen oder sich in der Nähe dieser Region befinden, sondern auch für jene, die weit vom Nordpol entfernt liegen, wie etwa China, Korea, Japan und Indien.

Insbesondere China hat wiederholt Interesse an den Ressourcen der Arktis gezeigt. Dies ist für die fünf Küstenstaaten der Arktis ein Anlass zur Besorgnis, vor allem, da Medienberichten zufolge bekannt sei, dass China seine gemeldeten Fangmengen in internationalen Gewässern aggressiv überschreite.

Die wichtigste Maßnahme, die große Fischereinationen ergreifen sollten, wäre die Unterzeichnung dieses Moratoriums für kommerzielle Fischereiaktivitäten, schrieb Tesar in einer E-Mail. „Auf diese Weise würden sie ihren Respekt für die arktische Umwelt und die arktischen Völker unter Beweis stellen, die in Bezug auf ihre Ernährung und ihren Wohlstand auf den [Arktischen] Ozean angewiesen sind.“

Highleyman glaubt, dass China schlussendlich gerne die Gelegenheit zur Beteiligung an einem Abkommen ergreifen werde, das er als kooperativ, wissenschaftlich fundiert und vorbeugend bezeichnet. „Die chinesische Regierung hat sich zu diesem Thema jedoch noch nicht öffentlich geäußert, daher können wir nur abwarten“, sagte er.

Wenn der zentrale Arktische Ozean über längere Zeiträume hinweg eisfrei sei, dann würden dadurch neue Schifffahrtsrouten eröffnet, die zuvor unpassierbar waren. Dies würde ebenfalls zu einer Reihe von Problemen für die arktische Umwelt führen, erklärte Young.

Durch die Schifffahrt könne es beispielsweise zu einem Anstieg der Rußemissionen in der Region kommen, warnte Tesar. Durch eine Zunahme der Staub- und Rußpartikel auf den Gletschern und dem Meereis könne sich ihre Farbe verdunkeln, sodass sie einen größeren Anteil der Sonnenwärme absorbieren, als dies normalerweise der Fall wäre. Dadurch könne wiederum die Eisschmelze beschleunigt werden.

„Obwohl die Schifffahrt derzeit nur für fünf Prozent der Rußemissionen in der Arktis verantwortlich sein soll, könnte dieser Anteil laut einigen Prognosen über die Zukunft der Schifffahrt bis 2050 auf 20 Prozent steigen“, so Tesar.

Ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit einer Zunahme der Schifffahrt sei die Möglichkeit, dass die arktische Umwelt durch Ölunfälle oder illegale Öleinleitungen verunreinigt werden könnte, fügte er hinzu.

„Drei Viertel des in der Arktis-Schifffahrt verwendeten Treibstoffs sind Schweröl“, sagte er. „Es ist unter den eisigen Bedingungen unmöglich zu beseitigen, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es in der näheren Umgebung an den dafür notwendigen Ressourcen und der erforderlichen Infrastruktur mangelt. Dies hat verheerende Auswirkungen auf die einfacheren marinen Nahrungsnetze der Arktis.“

Da der zentrale Arktische Ozean außerhalb der Hoheitsgebiete aller Länder liegt, wirft seine Erschließung für die Fischerei und die Schifffahrt zahlreiche Fragen darüber auf, wie verschiedene menschliche Aktivitäten in der Region – wie etwa die Energiegewinnung, die Schifffahrt, der Fischfang und die Bioprospektion – geregelt werden können.

Laut Young gehe es dabei unter anderem um die Fragen, wer diese Aktivitäten regeln solle, ob zu ihrer Regulierung rechtsverbindliche Abkommen erforderlich seien oder ob informelle Vereinbarungen ausreichen würden.

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Trends im marinen Ökosystem der Arktis sei das neue Abkommen über den kommerziellen Fischfang ein kluger schritt, meinte Highleyman.

„Für ein Gebiet wie den zentralen Arktischen Ozean besteht der vernünftigste Weg darin, den Status Quo – also kein kommerzieller Fischfang – so lange beizubehalten, bis deutlich mehr Informationen über das derzeitige Ökosystem und seine Veränderungen infolge der Erwärmung vorliegen“, erklärte er.

Quellen

- K.M. Dunmall, J.D. Reist, E.C. Carmack, J.A. Babaluk, M.P. Heide-Jørgensen, and M.F. Docker. (2013.) Pacific Salmon in the Arctic: Harbingers of Change. In: Responses of Arctic Marine Ecosystems to Climate Change. Alaska Sea Grant, University of Alaska Fairbanks. doi:10.4027/ramecc.2013.07