- Auf der Klimakonferenz in Bonn (16.-26. Mai) wurde über die Einzelheiten des Pariser Abkommens, unter anderem die Finanzierung des REDD+-Mechanismus zur Bekämpfung der Entwaldung, verhandelt, wenngleich der eigentliche politische Entscheidungsprozess erst im Rahmen der COP22-Konferenz in Marrakesch, Marokko, vom 7. bis zum 18. November stattfinden wird.

- Während sich die Staats- und Regierungschefs in optimistischen Plattitüden ergingen und das Pariser Klimaabkommen als großen Erfolg lobten, der die ganze Welt geeint habe, gaben Umweltschützer zu bedenken, dass sich hinter den vielen im Dezember letzten Jahres gegebenen Versprechen kaum konkrete Aktionspläne erkennen ließen.

- All dies geschah vor dem Hintergrund des stärksten El-Niño-Phänomens der Geschichte, dessen Auswirkungen sich in sieben Monaten in Folge mit Temperaturrekorden; Dürren, Wasserknappheit und Hungersnöten (insbesondere in Indien und Afrika); Waldbränden (Fort McMurray, Kanada); Korallenbleichen von bislang unbekanntem Ausmaß und einer verblüffenden Rekordschmelze der arktischen Eiskappe im Winter und Frühling dieses Jahres zeigten.

- Viele Wissenschaftler sind sich darin einig, dass eine Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau bis 2100 – das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel – beinahe unmöglich sei. Alle Verpflichtungen zur Reduktion der CO2-Emissionen, die die teilnehmenden Nationen eingegangen sind, würden stattdessen auf eine Erwärmung von 3 Grad Celsius hinauslaufen, wodurch Teile des Planeten unbewohnbar werden könnten.

BONN – Bei der Eröffnung der alljährlich zur Jahresmitte stattfinden UN-Klimakonferenz in Bonn traten zwei grundlegend verschiedene Sichtweisen zutage: Staats- und Regierungschefs und politische Verhandler gratulierten einander und lobten das „historische Pariser Klimaabkommen“, während Umweltschützer in düsterem Ton davor warnten, dass es der Erde weitaus schlechter gehe, als die meisten Menschen wahrhaben wollen, und dass der politische Wille zum Klimaschutz immer noch weit hinter dem erschreckend schnellen Voranschreiten der Erwärmung zurückbleibe.

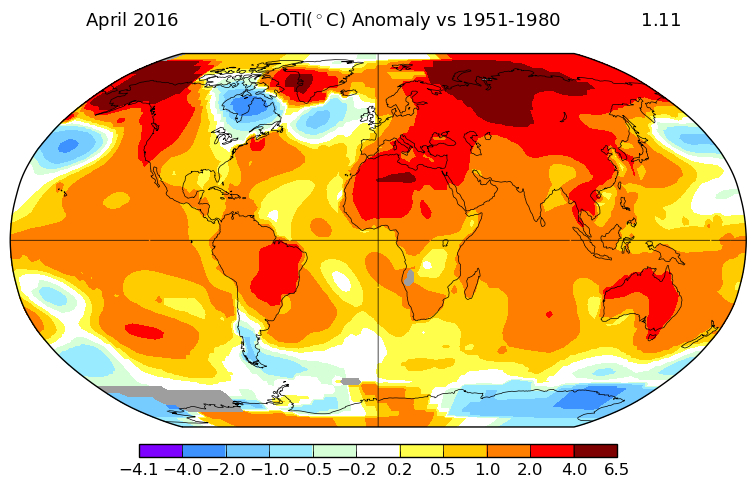

Zeitgleich mit der Eröffnung der Konferenz meldete die NASA, dass die letzten sieben Monate in Folge ihre jeweiligen Temperaturrekorde gebrochen haben. In den ersten vier Monaten des Jahres 2016 lag die globale Temperatur im Schnitt 1,43 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau der 1880er-Jahre – also erschreckend knapp unter dem Wert von 1,5 Grad, den Wissenschaftler als gefährlichen Schwellenwert der globalen Durchschnittstemperatur ansehen, und der auch im Pariser Abkommen als Grenzwert vorgesehen ist.

„Heute beginnt für uns alle eine neue Ära“, erklärte Christiana Figueres, die Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) in der Eröffnungssitzung, an der Vertreter zahlreicher Nationen teilnahmen. „Gemeinsam haben Sie alle [in Paris] hart daran gearbeitet, eine kollektive Vision der Transformation zu erschaffen, die auf Fairness und Transparenz beruht und durch neue Wachstumsaussichten inspiriert wird. Nun müssen Sie zusammenarbeiten, um Ihre gemeinsame Vision in eine ebenso überzeugende und transformative Wirklichkeit umzusetzen.“

In der Nähe, in einem deutlich kleineren Raum mit nur ein paar Dutzend Teilnehmern, nahm Teresa Anderson von ActionAid, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in London, an einer vierköpfigen Podiumsdiskussion teil und zitierte die Daten der NASA:

„Heute wurde gemeldet, dass der April dieses Jahres der heißeste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Nun haben bereits sieben Monate in Folge Temperaturrekorde gebrochen. Wir müssen viel ambitionierter sein und deutlich mehr Maßnahmen ergreifen. Nun, da Tausende beim Versuch, Grenzen zu überqueren, sterben und Politiker dazu aufrufen, Mauern zu bauen, erhalten wir einen Vorgeschmack auf eine Zukunft, die niemand erleben möchte.“.

„In Paris einigte man sich auf ein 1,5-Grad-Celsius-Ziel – das zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit notwendig ist“, fügte Anderson hinzu. „Tatsächlich könnte sich diese Zahl als Rettungsleine des Planeten erweisen, doch nur, wenn wir uns dazu entscheiden, diese Rettungsleine zu ergreifen, sie mit beiden Händen festzuhalten und ihr bis zu ihrem notwendigen Ende zu folgen. Leider fehlen im Pariser Abkommen immer noch die Vorschriften und Werkzeuge, die notwendig wären, um dieses Ziel zu erreichen.“

Dieses Hin und Her setzte sich über die Dauer der Konferenz in zahlreichen Erklärungen fort, die zwischen grenzenlosem Optimismus auf der einen und tiefer Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite schwankten. Die Konferenz wurde am 16. Mai eröffnet und dauerte bis zum 26. Mai. Dabei wurde über einzelne Maßnahmen und komplexe Details des Pariser Abkommens, wie etwa die Finanzierung von REDD+ (zur Bekämpfung der Entwaldung) und den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (für Projekte zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Entwicklungsländern) diskutiert, doch es wurden keine konkreten Entscheidungen getroffen. Diese müssen bis zur COP22 vom 7. bis zum 18. November in Marrakesch, Marokko, warten.

„Der angerichtete Schaden“

Der überschwängliche Optimismus, der im Hauptsaal der Konferenz geäußert wurde, gab während des Eröffnungstages den Ton an: „Liebe Freunde, nun, da wir die Phase der Verhandlungen hinter uns gelassen haben, stehen wir am Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit“, verkündete Figueres, die zu diesem Zeitpunkt am Ende ihrer Amtszeit an der Spitze des UN-Klimasekretariats stand. „Die ganze Welt steht hinter den globalen Zielen, die im Pariser Abkommen festgeschrieben sind, und den Mitteln, mit deren Hilfe sie erreicht werden sollen.“

Alden Meyer, der Strategiedirektor der in Washington ansässigen Union der Besorgten Wissenschaftler, vertrat eine pessimistischere Ansicht. Während der Podiumsdiskussion im kleinen Besprechungszimmer saß er neben Anderson und warnte: „Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Dinge schneller voranzutreiben. Wir brauchen mehr Maßnahmen zum Klimaschutz und deutlich mehr Geldmittel für Verluste und Schäden. Momentan stehen wir bei einer Erwärmung von 1 Grad Celsius [gegenüber der vorindustriellen Durchschnittstemperatur], und sehen Sie sich nur all den Schaden an, der bereits angerichtet worden ist.“

Während die Konferenz in Bonn tagte, wüteten in Fort McMurray, Kanada, weiterhin gigantische Waldbrände. In Indien leiden 330 Millionen Menschen unter einer Wasserknappheit, die von der wahrscheinlich schlimmsten Dürre in der Geschichte des Landes ausgelöst wurde. In Afrika stehen 36 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot, die auf El Niño und eine durch den Klimawandel verstärkte Dürre zurückzuführen ist, während in Australien 93 Prozent des Great Barrier Reefs von einer mit der Hitze in Zusammenhang stehenden Korallenbleiche betroffen sind. Die negativen Folgen des Klimawandels sind weltweit auf dem Vormarsch, und angesichts der Tatsache, dass die Erderwärmung schneller voranschreitet als von Wissenschaftlern prognostiziert, könnte die Zukunft massive Ernteausfälle, Hungersnöte, innere Unruhen, eine steigende Zahl von Klimaflüchtlingen und gescheiterte Nationalstaaten bereithalten.

Als eine der größten Errungenschaften des Pariser Abkommens gilt das Eingeständnis der Industriestaaten, dass ihr weniger ambitioniertes Ziel, den Temperaturanstieg bis 2100 auf 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken, mit ziemlicher Sicherheit den Untergang für die am stärksten gefährdeten Nationen bedeuten würde – man denke an das niedrig gelegene Bangladesch und die Marshallinseln. Stattdessen gaben sie dem großen Druck nach und einigten sich darauf, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken.

Doch selbst wenn wir wie durch ein Wunder ab morgen keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen würden, würde sich die Erde nach Auffassung vieler Klimawissenschaftler in den kommenden Jahrzehnten trotzdem um weitere 0,33 Grad erwärmen. Die Erderwärmung – wie im Pariser Abkommen vorgesehen – auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, sei daher beinahe unmöglich, meinen Experten.

Mit den Versprechen zu einer leichten Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks, die von 196 Ländern – darunter die drei großen Klimasünder China, die USA und Indien – freiwillig abgegeben wurden, steuern wir auf eine Erwärmung von mehr als 3 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zu. Ein Temperaturanstieg in dieser Größenordnung könnte in den wärmsten und ärmsten Gebieten der Welt fatale Folgen haben und eine enorme Bedrohung für die Landwirtschaft und die Biodiversität darstellen. Einige Regionen des Planeten, darunter Nordafrika und der Nahe Osten, könnten dadurch sogar unbewohnbar werden.

Offen gesagt gibt es derzeit noch keinen umsetzbaren Plan zur Lösung dieses Problems. Doch es wird viel darüber diskutiert.

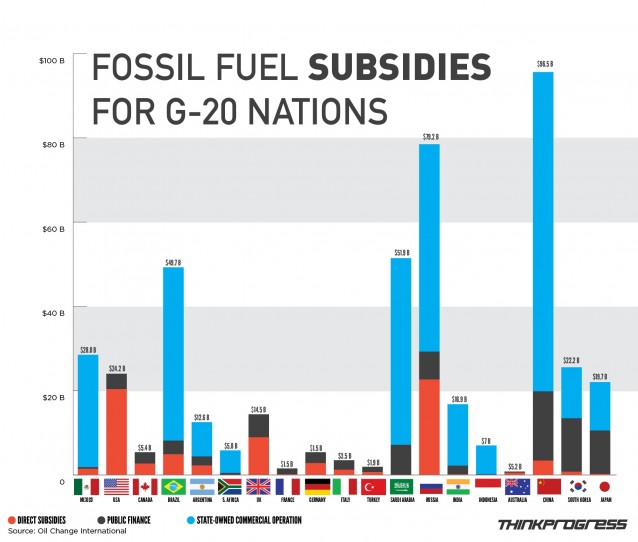

„Sofort nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens kehrten die Beamten des Vereinigten Königreichs in ihre Heimat zurück und genehmigten Subventionen in der Höhe von $ 3,3 Milliarden für Erdöl- und Erdgasunternehmen“, kritisierte Asad Rehman von Friends of the Earth-UK. „Diese Förderungen hätten angesichts des Pariser Abkommens gestrichen werden sollen. Es bestehen große Unterschiede zwischen dem, was hier [in Bonn] gesagt wird, und dem, was hier und in unseren Heimatländern tatsächlich geschieht.“

Diese Ungeduld war während der gesamten Konferenz in Bonn zu spüren, wo Aktivisten immer wieder das langsame Tempo der Veränderungen beklagten. In einer Sitzung fühlte ich mich gezwungen, des Teufels Advokat zu spielen und die folgende Frage zu stellen: „Die Staats- und Regierungschefs gaben im Dezember zu, dass das Abkommen nicht weit genug gehe; sie bezeichneten es als notwendigen Ausgangspunkt. Sie alle versprachen, das Dokument in den kommenden Monaten und Jahren zu überarbeiten und zu stärken. Verdienen sie dafür nicht mehr Zeit?“

„Es sterben bereits jetzt Menschen“, entgegnete Lidy Nacil von der Asiatischen Volksbewegung für Schulden & Entwicklung. „Auf fossilen Brennstoffen basierende Projekte hätten sofort nach der Klimakonferenz von Paris gestrichen werden sollen.“

„Seien Sie Baumeister und Vermittler“

In ihrer Eröffnungsrede sagte Ségolène Royal aus Frankreich, die frischgebackene Vorsitzende der COP21, Paris habe gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft dazu fähig sei, zusammenzuarbeiten, um auf die globale Herausforderung des Klimawandels zu reagieren und den Weg der nachhaltigen Entwicklung zu beschreiten.

„Seit dem Abschluss des Pariser Abkommens“, sagte sie, „ist es unsere Priorität, auf den ambitionierten, ausgeglichenen und fairen Kompromissen, die letzten Dezember erreicht wurden, aufzubauen und die Maßnahmen vor Ort zu verstärken. Das Fundament wurde gelegt, und nun liegt es an uns, darauf unser gemeinsames Haus zu errichten. In diesem Sinne fordere ich Sie dazu auf, Baumeister und Vermittler zu sein.“

Hoffnung ist gut, doch die Realität ist erschreckend. Trotz der Forderung nach einer CO2-neutralen Wirtschaft im Pariser Abkommen erhält die fossile Brennstoffindustrie weltweit staatliche Förderungen in Milliardendollarhöhe für Erdgas- und Erdölbohrungen. Im Vergleich dazu fallen die Anreize für erneuerbare Energien (Solar-, Wind- und Atomenergie) sehr gering aus, obwohl die für alle drei Energieträger erforderliche Technologie immer kostengünstiger und effizienter wird und sie dringend gebraucht werden, um die CO2-Emissionen drastisch zu senken.

Die Geldmittel, die erforderlich wären, um den Entwicklungsländern bei der Anpassung an die anhaltenden und zunehmenden Verwüstungen durch Dürren, Riesenstürme, den Anstieg des Meeresspiegels, sterbende Korallenriffe und eine immer länger werdende Liste an katastrophalen Folgen des Klimawandels zu helfen, gehen in die Billionen. Doch die Industrienationen haben nur ein paar Milliarden Dollar zugesichert.

Eine Reihe von umstrittenen Ideen zur Geldbeschaffung wurde in Bonn diskutiert. Dazu zählen unter anderem Klagen gegen Unternehmen, die sich der Förderung von Erdgas oder Erdöl bzw. dem Kohlebergbau widmen, die Einhebung neuer Steuern auf Flugreisen und den Seeverkehr oder die Einführung von Versicherungsgarantien für Klimakatastrophen. All diese Maßnahmen werden auf erbitterten Widerstand stoßen.

Und immer noch kann niemand sagen, woher das Geld für den Bau von Deichen zur Rettung von New York City, ganz zu schweigen von Bangladesch, kommen soll. Ebenso wenig ist geklärt, woher das Geld für den Ersatz der schwindenden Wasservorräte stammen soll, die zuvor aus den heute schmelzenden Gletschern und den austrocknenden Flüssen und Grundwasserspeichern gewonnen wurden. Dasselbe gilt für die Frage, wie wir es als globale Gemeinschaft schaffen sollen, die Umsiedlung von Millionen von Klimaflüchtlingen, deren Heimat unbewohnbar geworden ist, auszuverhandeln und umzusetzen.

Doch Figueres Zuversicht blieb ungebrochen: „Ich bin mir sicher, dass diese Gruppe [von internationalen Verhandlern], die über einen so langen Zeitraum hinweg so viel erreicht hat, weiterhin zusammenarbeiten kann, um die im Pariser Abkommen festgeschriebene Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Sie weiterhin alle Länder und alle Interessensvertreter miteinbeziehen und niemanden ausschließen werden. Und ich bin mir sicher, dass uns der Geist der Kooperation, der uns letzten Dezember zum Erfolg geführt hat, auch bis nach Marrakesch und darüber hinaus begleiten wird.“

Als weitere Verkörperung der widersprüchlichen Botschaften auf der Konferenz in Bonn wünschte sich Teresa Anderson von ActionAid, sie könne an den langfristigen politischen Willen glauben, den Figueres zum Ausdruck brachte, doch sie sei nicht zuversichtlich: „Eine [Beschränkung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius, wie in Paris beschlossen] zu fordern, aber nicht festzulegen, wie dies erreicht werden soll, ergibt keinen Sinn. Die Wissenschaft muss über die politische Realität hinausgehen, die schnell mit der planetären Realität konfrontiert wird.“

Justin Catanoso ist Journalismusdirektor an der Wake Forest University im US-Bundesstaat North Carolina. Seine Klimawandel-Reportagen werden vom Pulitzer Center on Crisis Reporting und dem Zentrum für Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit der Wake Forest University unterstützt.